केरल की भित्ति चित्रकलाएँ

मट्टानचेरी, पद्मनाभपुरम और कृष्णापुरम महल

केरल में भित्ति चित्रकला की शुरुआत अब भी अंधकार में है और यह भी पता नहीं है कि कब इन चित्रकलाओं ने इन मंदिरों में अपना स्थान पाया। केरल के वास्तुकला सर्वेक्षण ने भित्ति चित्रकला से सजे, राज्य की लंबाई और चौड़ाई में फैले मंदिरों की सूची बनाई है परंतु यह सूची उतनी सुविस्तृत नहीं है। फिर भी जहाँ तक परंपरागत भित्ति चित्रकला का संबंध है, यह केरल की समृद्ध संपदा की झलक देती है। केरल की भित्ति चित्रकला सामान्यतः जीवन आकार चरित्रों को चित्रित करती है और यह महाकाव्यों एवं पुराणों, विशेषतः रामायण और महाभारत, के दृश्यों को दर्शाती है। इन चित्रकलाओं के लिए चयनित प्रसंग अधिकतर श्रीकोविल की बाहरी दीवारों, गोपुर और नालंबलम की दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं, जिससे कि यह भक्तों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकें। यह चित्रकारियाँ प्रत्येक मंदिर में अलग अलग होती है क्योंकि इनकी विषयवस्तु मंदिर में स्थापित मुख्य देवता के इर्द गिर्द घूमने वाली घटनाओं और दंतकथाओं पर निर्भर करती हैं। मंदिरों के अलावा यहाँ अधिक संख्या में बहुलता से भित्ति चित्रकलाओं से सजे हुए महल भी हैं।

आरंभिक ग्रंथों में चित्रशाला के संदर्भ हैं और सबसे पहले के अनुच्छेद रामायण और महाभारत में हैं जहाँ तीन तरह की चित्रशालाएँ, - महलों, लोक चित्रशालाओं एवं निजी आश्रयों - का संदर्भ दिया गया है। मट्टानचेरी, पद्मनाभपुरम और कृष्णापुरम महलों की चित्रकारीयाँ प्रथम श्रेणी से संबंधित हैं।

मट्टानचेरी भवन: एर्नाकुलम (कोची) से लगभग १० की.मी. की दूरी पर पुर्तगाली और डच महलों, यहूदी उपासनागृह एवं डच फ्रांसिस गिरजाघर के मध्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक द्वीप मट्टानचेरी है। यह भवन पूर्वी शैली में बनी पुर्तगालियों की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। यह अद्वितीय ऐतिहासिक इमारत १५५५ ईसवी में पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई और उपहार स्वरूप वीर केरल वर्मा को महल के नज़दीक के मंदिर की लूटपाट के एवज़ में दी गई। तब से यह राजघराने के केंद्र के रूप में जानी जाती है और राज्याभिषेक सहित सारे महत्त्वपूर्ण कार्य यही घटित होते थे। १६६५ ईसवी के आसपास डच लोगों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर मरम्मत का कार्य करवाया गया था और तब से ही यह डच महल के नाम से जाना जाने लगा। मट्टानचेरी महल में कुछ कमरों को चित्रशालाओं में परिवर्तित किया गया। इस महल के पाँच कक्ष; पल्लियराई या शयन कक्ष; छज्जा कक्ष या कोवनितलम, त्रिपुनितुरा अप्पन (अन्य शयन कक्ष) और निचली मंज़िल पर दो महिलाओं के कक्षों में चित्रकारियाँ हैं।

मट्टानचेरी महल

मट्टानचेरी महल का आंतरिक भाग

पल्लियराई या शाही शयन कक्ष महल की दक्षिण पश्चिम दिशा में ९.४०×५.१० मीटर के नाप से स्थित है और इसकी तीन दीवारों - पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में - चित्रकारियाँ हैं। दीवार की ऊँचाई २.६ मीटर है। लकड़ी की किनारियाँ ज़मीन से १.२५ मीटर की ऊँचाई पर लगी हैं और चित्रकलाएँ किनारियों और लकड़ी की छत के बीच दीवार पर उपलब्ध स्थान पर लगाई गई हैं (चित्र.२)। लकड़ी की किनारियों के नीचे कुछ चारखानेदार और चौकोर प्रारूप, अधिकतर गेरुए रंग में, देखे जा सकते हैं। एक सजग अवलोकन इंगित करता है कि चित्रकलाएँ दो चरणों में संपन्न हुईं। पहला चरण पूर्वी दीवार पर कृष्ण-लीला के दो पटलों द्वारा प्रदर्शित होता है और दूसरा चरण रामायण के दृश्यों के संपूर्ण चित्रण द्वारा प्रदर्शित होता है। कृष्ण-लीला के यह दो पटल और चौखट के ऊपर पूर्वी भाग में लगी दो चित्रकलाएँ, निम्न कारणों से शुरूआती समय की हैं: रामायण के दृश्यों की चित्रकला में जिन रंगों का उपयोग हुआ था वे कृष्ण-लीला के दो पटलों के लिए प्रयुक्त रंगपट्टिका से भिन्न थे। कृष्ण-लीला पटल में प्रभावशाली पीला रंग जबकि रामायण के दृश्यों में प्रबल हरा रंग है।

अगर रामायण के पटलों को कृष्ण-लीला पटल से पूर्व बनाया गया होता, तब कृष्ण-लीला पटल के एकाएक समावेषण की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह इंगित करता है कि कृष्णा-लीला पटल पहले से ही अस्तित्व में थे, संभवतः सोलहवीं शताब्दी के अंत से ही, जिस काल के दौरान, रामायण चित्रकलाओं के बनने के पहले, भागवत का सार-संक्षिप्त करते हुए एवं गुरुवयुर कृष्ण का महिमागान करते हुए संस्कृत काव्य, नारायणम, के प्रसिद्ध लेखक नारायण भट्टतिरि का प्रभाव मालाबार में बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था। इस प्रकार, रामायण चित्रकालाएँ, जो कि कृष्ण-लीला चित्रकलाओं के बाद की हैं, आसानी से सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल से संबंधित मानी जा सकती हैं।

रामायण की संपूर्ण कथा सात पटलों में चित्रित की गई है - दो पूर्व, दो दक्षिण, और तीन पश्चिमी दीवारों पर। दक्षिण-पूर्व किनारे पर प्रथम पटल पर दशरथ को अपने मंत्री सुमंत को पुत्रकामेष्ठि यज्ञ (पुत्र प्राप्ति के लिए आहुति) निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए कहते हुए चित्रित किया गया है। यह यज्ञ ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिनका विशेष हिरणसमान मुख है। यज्ञ-कुंड से, अपने शीर्ष पर पायस का पात्र धारण किये अग्नि देव अवतरित होते हैं (चित्र.3)। दंतकथा के अनुसार विष्णु भी अवतरित हुए हैं और दशरथ को चार पुत्रों की प्राप्ति का आश्वासन दे रहे हैं। राजा दशरथ ने पायस ग्रहण करने के पश्चात उसे अपनी तीन रानियों, कौशल्या, केकयी और सुमित्रा में बांट दिया। उसी पटल पर जारी वर्णन का सिलसिला राम और उनके तीन भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म को चित्रित करता है, जो यहाँ नन्हें शिशुओं के रूप में छोटे आसनों पर लेटे हुए दिखाए गए हैं।

अगले दो पटल कृष्ण-लीला के दृश्यों को चित्रित करते हैं। प्रथम पटल कृष्ण को अष्ट भुजाओं और आठ गोपियों से घिरे हुए यमुना नदी के किनारे बैठे दर्शाता है, जबकि अगला पटल कृष्ण को वेणुगोपाल के रूप में, दोनो ओर क्रमानुसार श्रुति एवं ताल के सूचक संगीत वाद्य यंत्रों को पकड़े गोपियों के साथ, चित्रित करता है।

रामायण के दूसरे पटल में, ऋषि विश्वामित्र पवित्र यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए, राजा दशरथ के पास आए हैं। इस सराहनीय कार्य के बाद राम और लक्ष्मण राजा जनक के महल की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ राम शिव का धनुष तोड़ने के पश्चात सीता से विवाह करने में सफल होते हैं। राम का परशुराम के साथ सामना और बाद में उनकी परशुराम पर विजय को भी यहाँ चित्रित किया गया है। यह दंतकथा अगले पटल में जारी रहती है जब राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा करते हैं और उसके बाद चौथे पटल पर राम, सीता और लक्ष्मण के पंचवटी निवास को चित्रित किया गया है।

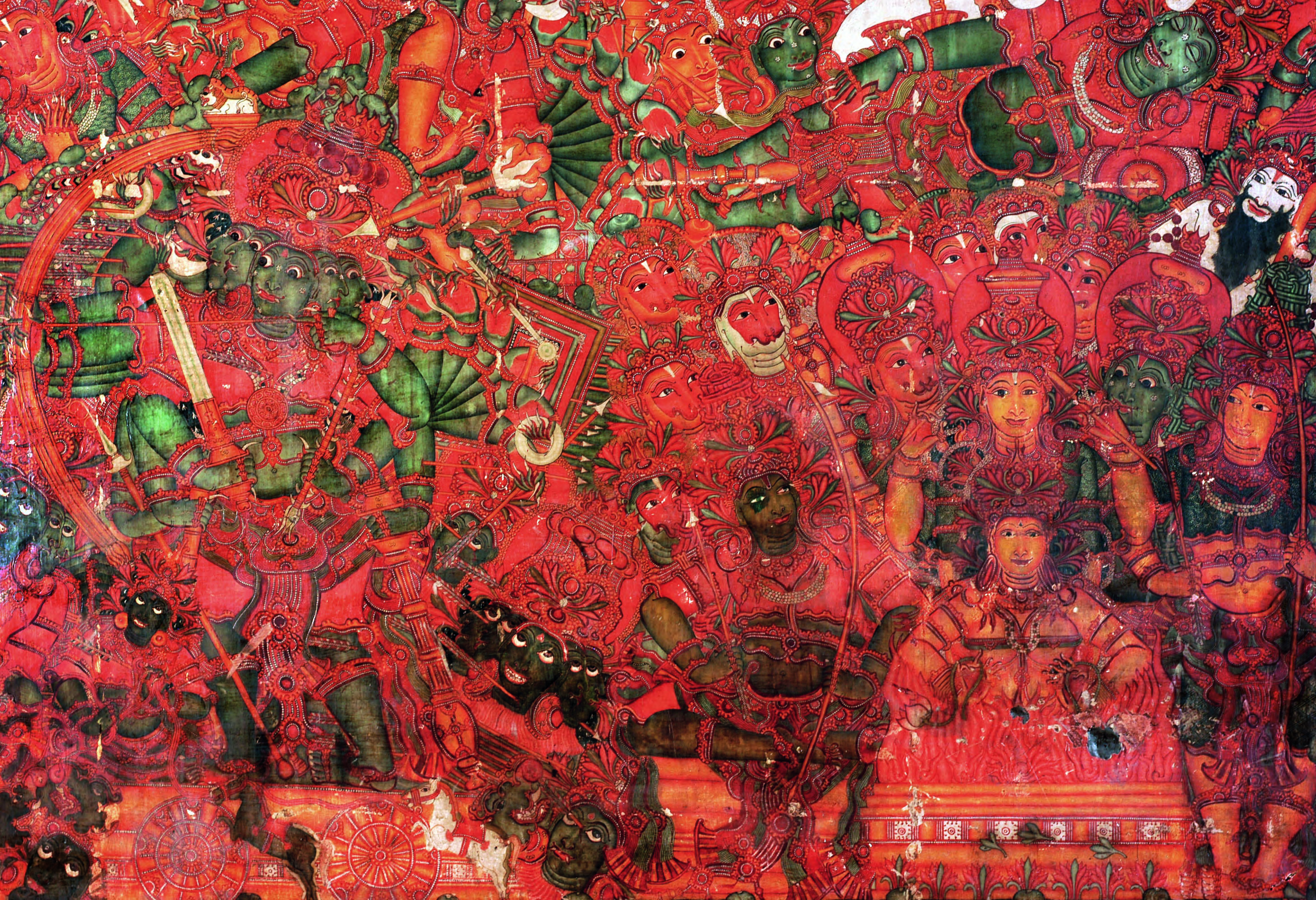

पुत्र अमेष्ठी यज्ञ का विवरण

सभागृह में सबसे बड़ा पटल तीन चित्रवल्लरियों में विभाजित है। सबसे ऊपर की पंक्ति सीता की खोज में निकलने को तैयार हनुमान को राम द्वारा मुद्रिका देना, दर्शाती है। हनुमान महेंद्रगिरि पर्वत को लांघ कर सुरसा का सामना करते हैं। विशालकाय राक्षसी सुरसा का शानदार चित्रण पटल में एक महत्वपूर्ण स्थान घेरता है। उसके मुख से गुज़रते हुए हनुमान एक सूक्ष्म आकृति के समान प्रतीत होते हैं और उसे असमंजस में डाल देते हैं(PI.I)। इस पटल के निरंतर वर्णन में वानरों और राक्षसों के भीषण युद्ध को दिखाया गया है। इसके बाद के दृश्य में हाथी द्वारा रावण के भाई कुंभकरण को नींद से जगाने का प्रयास है। सबसे सजीव चित्रण राम और कुंभकरण के बीच युद्ध का है। लेकिन पटल में प्रमुखता उस चरमबिंदु पर दिखाई देती है जब राम रावण के साथ युद्ध में सम्मिलित होते हैं (PI.II)। दाएँ किनारे पर सीता की अग्निपरीक्षा एक अन्य ध्यान आकर्षक करने वाला प्रसंग है (Pl.III)। इस तनावपूर्ण दृश्य को देखने वाले वानरों के हाव भाव देखने लायक हैं, जहाँ चित्रकार की योग्यता सवोत्कृष्ट दिखाई पड़ती है।

राम का पुनरागमन

विजयी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं (Pl. IV)। पटल में वे पुष्पकविमान में विराजित दिखाए गए हैं (चित्र.४) और अयोध्या के अभिभूत निवासी वनवास से लौटे हुए अपने प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण की एक झलक पाने के लिए उनके इर्द गिर्द एकत्रित होते हैं। महल में उत्सव के बीच उनकी माताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है।

छज्जा कक्ष या कोविनितलम में छह विशाल चित्रित पटल हैं जिनपर हिंदू पौराणिक दृश्य हैं। इन चित्रकलाओं को रामायण पटलों के बाद बनाया गया, संभवतः अठारवीं शताब्दी की शुरुआत में। रंगपट्टिका रामायण चित्रकलाओं के सीमित गेरूए रंग से बदल कर रंगीन हो जाती है। यह आकृतियाँ केरल के परंपरागत नृत्य कत्थकली के प्रबल प्रभाव को इंगित करती हैं। प्रथम पटल ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवी, श्यामला देवी, को श्वेत कमल पर विराजित चित्रित करता है (PI.V)।

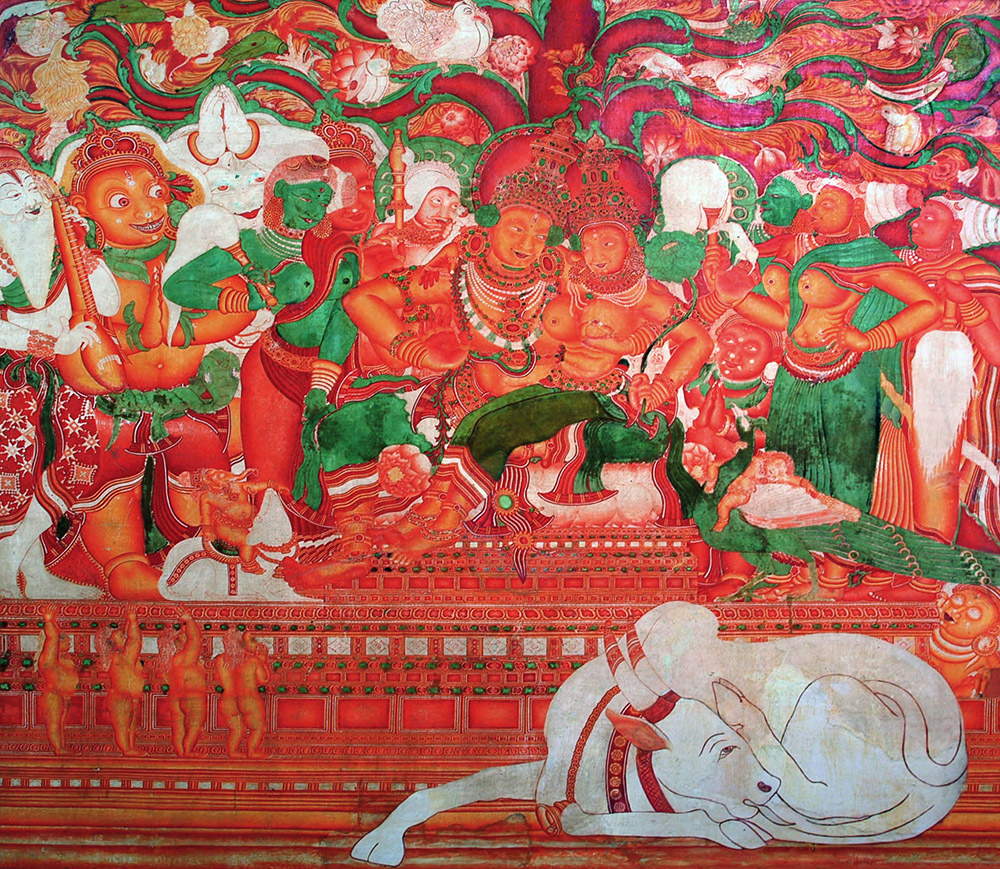

वे श्रद्धा से भरे विष्णु, शिव और अन्य देवताओं से घिरी हैं। नीचे कमल पर सुखासन में, दो हाथ अभय और वरद हस्त मुद्रा में, भाल पर किरीट मुकुट और माथे पर तीसरी आँख लिए भूत, प्रेत और पिशाचों की माँ, भूत माता आसन्न हैं। अगले चित्रित पटल में शेषाशयन हैं (चित्र.५)।

विष्णु आदिशेष पर सुरुचिपूर्ण ढंग से विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा, हमेशा की तरह, विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर आसन्न हैं। विष्णु के दस अवतार भी इस दृश्य के आस पास चित्रित हैं। ईश्वरीय संदेशवाहक नारद, विष्णु के पीछे खड़े हैं। तेजस्वी कूडला मणिक्कस्वामी समभंग में, अगले पटल के मध्य में कमल पंखुड़ियों के बीच खड़े हैं (चित्र.६)।

विष्णु शेषायन

जटिल फूल प्रारूपों से अलंकृत प्रभावली मुख्य देवता को दर्शाती है। यह इरिंजल कूडा के कूडाला मणिक्कस्वामी मंदिर में रखी मूर्ती की प्रतिकृति है। सामने की दीवार पर, बाईं गोद मे पार्वती, दोनों ओर गणेश और स्कंद, और ऋषिगणों से घिरे हुए शिव दिखाई देते हैं। शिव को जटामुकुट और हाथों में अपने गुणों को पकड़े हुए शांत, मर्यादित और तेजस्वी मुख के साथ चित्रित किया गया है। मुख्य देवता के नीचे अर्धनारीश्वर, मोहिनी और दुर्गा की आकृतियाँ दिखती हैं।

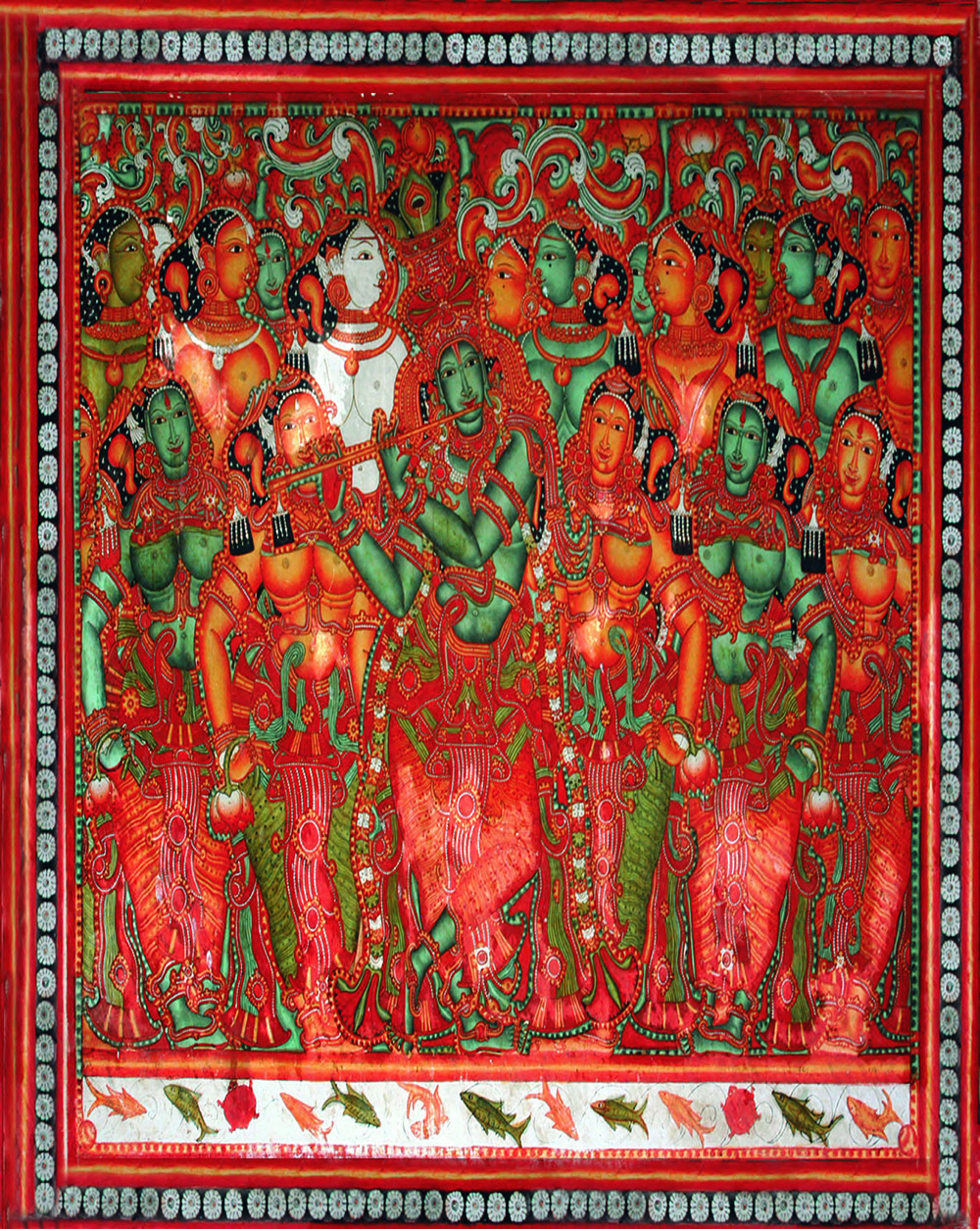

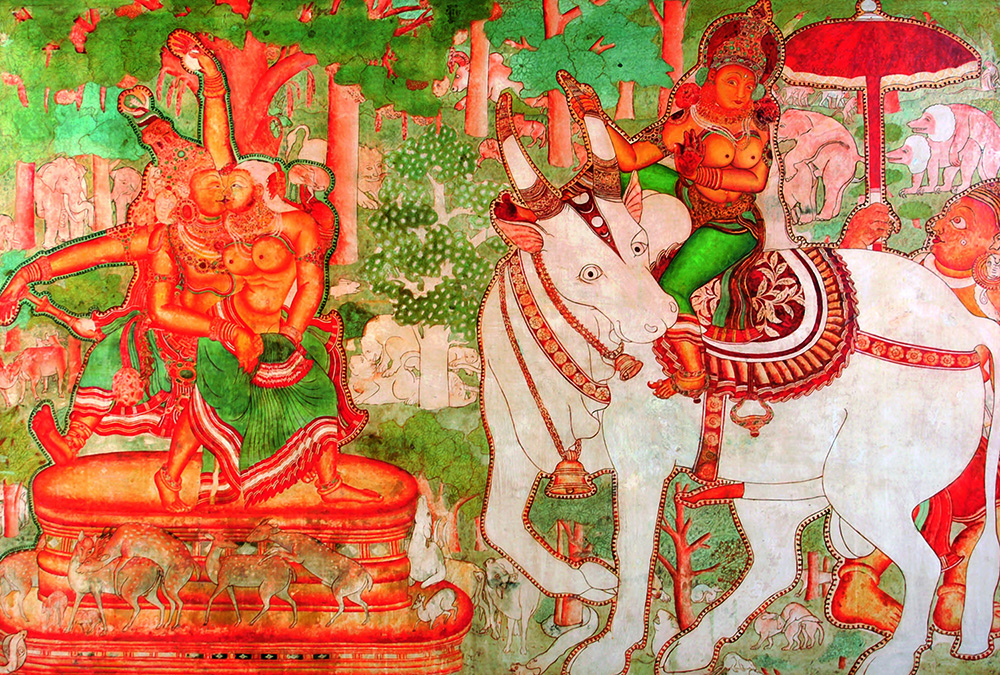

अगला पटल गोपियों से घिरे कृष्ण को रसिक अवस्था में, सभी को कामुक क्रिया में लिप्त, दर्शाता है (PI.VIII)। गोपियाँ कामुक सुख में सम्मिलित हैं। संपूर्ण व्यवस्थापन वृन्दावन जंगल के मध्य में घटित लग रहा है। जंगल मे चित्रित पशु भी सहवास की मुद्रा में हैं। संपूर्ण वातावरण का प्रेम और कामना के प्रदर्शन की ओर झुकाव है।

पूर्वी दीवार पर तीसरा पटल कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दर्शाता है (चित्र.९)। उन्होंने ऊपर मोर पंख मुकुट पहना है और वे बाँसुरी बजा रहे हैं। मूसलाधार वर्षा की स्थिति में ग्रामीण लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लेते हुए चित्रित किया गया है, जिसे कृष्ण ने सहजता से गाँव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था।

शिव और पार्वती

कूडाल मणिक्कस्वामी

कक्ष संख्या ३ में त्रिपुनितुरा अप्पन चित्रण में विष्णु को प्रसिद्ध त्रिपुनितुरा मंदिर के पवित्र स्थान के मध्य दर्शाया गया है। वे तेजस्वी रूप से किरीटमुकुट और अन्य आभूषण जैसे मकर-कुण्डल, यजनोपवित, वनमाल, उदरबंध, इत्यादि, सहित चित्रित हैं और साँप के घेरे, जिसे अनंतसयनमूर्ति कहा जाता है, पर आसन्न हैं (PI.VI.)।

विष्णु

विष्णु की एक अधूरी चित्रकला सबसे शक्तिशाली रेखा चित्रकारी का चित्रण करती है (चित्र.८)। यह आंशिक रूप से बनी हुई चित्रकारी एक भव्य पटल होती अगर यह पूरी की गई होती। शैलीगत आधार पर यह चित्रकारी अठारवीं शताब्दी के मध्य में निर्दिष्ट की जा सकती है। समान रूप से, चित्रकारियों में एक जैसे रंगों के प्रयोग के कारण, महिलाओं के किसी एक भूमिगत कक्ष में पाँच पटलों को भी इसी काल का दिनांकित किया जा सकता है। यहाँ दाईं तरफ प्रथम पटल में उमा महेश्वर को सफ़ेद कमल पर भद्रासन में विराजित, भैरव और अन्य महिला सेविकाओं के द्वारा सेवा किए जाने के रूप में दिखाया गया है (PI.VII)। चतुरहस्त महेश्वर दो हाथों में शास्त्रसम्मत गुण को धारण किए हैं जबकि अन्य दो हाथ अभयमुद्रा में जुड़े हैं।

उत्तरी दीवार पर एक उत्कृष्ट प्रसंग चित्रांकित है। यह रतिरहस्य का दृश्य प्रतीत होता है (PI.IX)। यहाँ शिव, मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु के साथ कामुक मुद्रा में चित्रित हैं। शिव की पत्नी पार्वती, नंदी पर सवार, शिव और विष्णु को ऐसे कामुक अंदाज़ में देखकर न सिर्फ चकित होती हैं बल्कि अचंभित भी होती हैं। संपूर्ण वातावण कामदेव के जादू के अधीन है और एक भी जीव भी इससे अछूता नहीं है। इन आलौकिक प्रसंगों के अलावा, पूर्वी दीवार पर टीपू सुल्तान द्वारा नृत्य देखते हुए रेखीय चित्रकारियाँ हैं और अगली चित्रकारी नरसिम्हा की है, लेकिन यह अधूरी है। इन भित्तिचित्रों की सर्वाधिक संभावित तारीख अठारवीं शताब्दी के अंत की हो सकती है।

पूर्वी दीवार पर तीसरा पटल कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दर्शाता है (चित्र.9)। उन्होंने ऊपर मोर पंख मुकुट पहना है और वे बाँसुरी बजा रहे हैं। मूसलाधार वर्षा की स्थिति में ग्रामीण लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लेते हुए चित्रित किया गया है, जिसे कृष्ण ने सहजता से गाँव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। कुल मिलाकर यहाँ चिंता के साथ-साथ विस्मय, राहत और विश्राम के भाव दिखाई देते हैं।

यहाँ दाईं तरफ प्रथम पटल में उमा महेश्वर को सफ़ेद कमल पर भद्रासन में विराजित, भैरव और अन्य महिला सेविकाओं के द्वारा सेवा किए जाने के रूप में दिखाया गया है (PI.VII)। चतुरहस्त महेश्वर दो हाथों में शास्त्रसम्मत गुण को धारण किए हैं जबकि अन्य दो हाथ अभयमुद्रा में जुड़े हैं।

अगला पटल गोपियों से घिरे कृष्ण को रसिक अवस्था में, सभी को कामुक क्रिया में लिप्त, दर्शाता है (PI.VIII)। गोपियाँ कामुक सुख में सम्मिलित हैं। संपूर्ण व्यवस्थापन वृन्दावन जंगल के मध्य में घटित लग रहा है। जंगल मे चित्रित पशु भी सहवास की मुद्रा में हैं। संपूर्ण वातावरण का प्रेम और कामना के प्रदर्शन की ओर झुकाव है।

गिरीगोवर्धन

उत्तरी दीवार पर एक असाधारण प्रसंग चित्रांकित है। यह रतिरहस्य का दृश्य प्रतीत होता है (PI.IX)। यहाँ शिव, मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु के साथ कामुक मुद्रा में चित्रित हैं। शिव की पत्नी पार्वती, नंदी पर सवार, शिव और विष्णु को ऐसे कामुक अंदाज़ में देखकर न सिर्फ चकित होती हैं बल्कि अचंभित भी होती हैं। संपूर्ण वातावण कामदेव के जादू के अधीन है और एक भी जीव भी इससे अछूता नहीं है।

इन आलौकिक प्रसंगों के अलावा, पूर्वी दीवार पर टीपू सुल्तान द्वारा नृत्य देखते हुए रेखीय चित्रकारियाँ हैं और अगली चित्रकारी नरसिंह की है, लेकिन यह अधूरी है। इन भित्तिचित्रों की सर्वाधिक संभावित तारीख अठारवीं शताब्दी के अंत की हो सकती है।

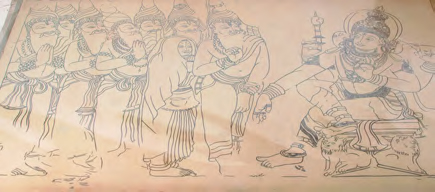

कुमारसंभव से रेखा चित्र

कालिदास के कुमारसंभव से शानदार रेखीय चित्रकारी महिलाओं के कक्ष के पहले कमरे में चित्रित है, जो कि उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। अब सिर्फ इन चित्रकारियों के निशान बाक़ी हैं (चित्र.१०)। कलाकार ने पार्वती विवाह के पाँच दृश्यों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया हैं। अपनी सखियों के साथ दुल्हन बाईं तरफ से चलती दिखाई गई है जबकि दूल्हा दाहिनी दीवार की तरफ से चलता दिखाया गया है और वे बीच में मिलते हैं जहाँ पाणिग्रहण (विवाह संस्कार) संपन्न होता है। प्रत्येक विवरण कालिदास के कुमारसंभव के सातवें सर्ग में चौदह श्लोकों में दिए गए इस ईश्वरीय संस्कार के विवरण का सच्चा चित्रण और दृश्य प्रस्तुतिकरण है।

चित्रकार ने आरंभ से अंत तक जटिल हाव भाव उत्कृष्टता से चित्रित किए हैं। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने इन चित्रकारियों की, श्री बी.ए. बालकृष्ण बेलूर द्वारा कागज़ पर प्रतियाँ बनवा ली हैं, जो अब इस कक्ष में प्रदर्शित हैं।

इन भित्तिचित्रों का विशेष महत्त्व है क्योंकि ये विशिष्ट शैली और तकनीक से संबंधित हैं और इनकी कारीगरी भारत के अन्य कला शैलियों की विशेषताओं से पूर्ण रूप से भिन्न मानी जाती है। यह भित्तिचित्रकारियाँ नयनरंजक, चमकीले और आकर्षक रंगों और स्वीकृत टेम्परा तकनीक से बनी हैं। चित्रकारियाँ काफी अलंकृत हैं और सभी आकृतियाँ परंपरागत तरीके से बनी, और प्रचुर मात्रा में वस्त्र और आभूषणों से सुस्सजित हैं।

सी. शिवराममूर्ति ने मट्टानचेरी भित्ति चित्रकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि चित्रकला की यह शैली समकालीन मूर्तिकला और काष्ठ नक्काशियों से निकटता से मेल खाती है, लेकिन प्रारंभिक विजयनगर काल तक ही। माध्यमिक चरणों को दर्शाने के लिए इनमें बस अंश मात्र ही पाया जाता है। नाटे, मोटे और मजबूत आकृति वाली प्रथक शारीरिक बनावट, विशेष, आभूषणों से लदी साजसज्जा, कत्थक्कली श्रृंगार की याद दिलाते हैं, और यह सब कनारी और द्रविड़ वेश-भूषा के जटिल संयोजन को दर्शाते हैं।

मट्टानचेरी की चित्रकारियाँ कोचीन क्षेत्र की समृद्ध विरासत को गठित करती हैं। आकृतियाँ भारी रूप से चौड़े खुले मुख और आंखों के साथ निर्मित हैं। सभी विवरण, मुख्य रूप से परिधान, जटिलता से चित्रित हैं। सघन पटलों और असंख्य चरित्रों के बावजूद हर आकृति अपना विशेष स्थान रखती है और जटिल अलंकृत विवरणों में खोती या छुपती नही हैं। चित्रकारी, समूहन और रंगाई सभी परंपरागत तरीके से किये जाते हैं और उनके जटिल स्वरूप के बावजूद वे गहन रूप से काफी जीवंत और सजीव लगते हैं। आकृतियाँ स्थिर लगती हैं लेकिन प्रवाहित होते वस्त्रों और उनकी चित्रकारी की सामान्य लय, गति के सूचक हैं। उत्कंठित आँखों और मनमोहक मुस्कान के साथ चेहरे भावबोधक हैं।

पद्मनाभपुरम महल: पद्मनाभपुरम (भगवान विष्णु का शहर) एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, जो कन्याकुमारी सड़क पर तिरुअनंतपुरम से लगभग पचास कि.मी. की दूरी पर स्थित है। १५५५ ईसवी से अठारवीं शताब्दी तक यह भूतपूर्व त्रावणकोर राज्य की प्राचीन राजधानी था। उस समय त्रावणकोर महज़ एक छोटा सा राज्य था। लेकिन जब महाराज मार्तण्ड वर्मा, आधुनिक त्रावणकोर के निर्माणकर्ता (१७२९ - १७५८), ने अपना शासन शुरू किया तब त्रावणकोर ने मंदिरों, भवनों और किलों की संरचना द्वारा स्वविश्वास प्राप्त किया जिससे इस स्थान का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान हुआ। मार्तण्ड वर्मा के ऐतिहासिक कृत्यों में से एक नव विस्तारित त्रावणकोर राज्य को संरक्षक देवता श्री पद्मनाभ को समर्पित करना था। यह कृत्य 1750 ईसवी में आरंभ हुआ और राजा और उसके उत्तराधिकारियों भगवान श्री पद्मनाभ के दासों रूप में परिवर्तित हो गए और उसके बाद उन्होंने भगवान के नाम पर न्यासियों के रूप में प्रजा पर शासन किया।

पद्मनाभपुरम महल सुरम्य वातावरण के मध्य स्थित है (चित्र.११) जो इस स्मारक के वैभव में अपना योगदान देता है। यह चौदह महलों का संकुल है जिसे एक के बाद एक उत्तराधिकारी शासकों द्वारा बनवाया गया और अठारवीं शताब्दी के अंत तक इसने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। महलों का भीतरी हिस्सा काष्ठ नक्काशियों से भरा हुआ है। मुख्य महल, उपरिक्का, एक बहुमंज़ली इमारत, जो पेरुमल कोट्टराम (भगवान का महल) के नाम से भी जाना जाती थी, १७५० ईसवी में मार्तण्ड वर्मा द्वारा निर्मित की गई। इस पवित्र चार मंजिली इमारत में हमारी रुचि बसती है।

इस महल की तीसरी मंज़िल भित्ति चित्रकारी पगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रकारियाँ रामायण और महाभारत के प्रसंगों और अन्य शैलियों के कुछ प्रसंगों को भी प्रस्तुत करती हैं। इस कक्ष में चित्रित दृश्य इस प्रकार हैं - पद्मनाभस्वामी-अनंतसयन, आन्नपूर्णा, गजलक्ष्मी (चित्र.१२), वेणुगोपाल (PI.X), वल्ली और देवयानी के साथ सुब्रमण्य, राम पट्टाभिषेक, महाविष्णु और लक्ष्मी, शिवलिंगम, शिव और पार्वती, साथ मथुर (पवन), पार्थसारथी, हरि हर, शिव पार्वती का विवाह और हिंदु पौराणिक कथाओं से कई सारे और प्रसंग। उप्परिकमलिका में भित्ति चित्रकारी बेहतर ढंग से संरक्षित है और सत्रहवीं एवं अठारवीं शताब्दियों की चित्रकारी शैलियों को प्रदर्शित करती है।

पद्मनाभपुरम महल

गजलक्ष्मी

पद्मनाभपुरम की भित्ति चित्रकारी में जिन तकनीकों को अपनाया गया है वे गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के रंगों के प्रयोग को चित्रित करते हैं। रेखाएँ सशक्त हैं, बेहतर रूप से निर्मित रूपरेखाओं के साथ आकृतियों को शालीनता प्रदान करती हैं और इन भित्ति चित्रकारियों में मट्टानचेरी से पद्मनाभपुरम तक की निरंतरता को आसानी से देखा जा सकता है। स्थानमाल्य शिवलिंगम (PI.XI) का चित्रण कन्याकुमारी के स्थानमाल्य शिशिन्द्रम मंदिर में पूजित शिवलिंगम की समरूप प्रस्तुति है।

कृष्णापुरम महल: कोची से लगभग सौ कि.मी. की दूरी पर कृष्णपुरम महल स्थित है। भित्ति चित्रकारी परंपरा की मट्टानचेरी से पद्मनाभपुरम की निरंतरता, को कृष्णपुरम महल में देखा जा सकता है। यह महल मुख्य रूप से १५४ वर्गफुट क्षेत्र में फैले विशाल मौलिक भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है। यह श्री महाभागवतं के अष्ठस्कन्द में आई गजेंद्रमोक्ष (PI.XII) की प्रसिद्ध कहानी है और इस पटल में वर्णित है। गजेंद्रमोक्ष का प्रसंग इस महल की थेवर्पपुर दीवार पर चित्रित है और यह महल के तालाब के सामने बनी हुई है जो गरुड़ पर सवार स्वर्ग से अवतरित भगवान विष्णु को अपने भक्त गजेंद्र, जो पहले तालाब में स्नान करने को गया था, को मगरमच्छ से बचाते हुए दर्शाती है। यह शानदार पटल ईसवी १७६१-१७६४ के काल में चित्रित जान पड़ता है, धर्मराज वर्मा (ईसवी १७५८-१७९८) का काल जो मार्त्तण्ड वर्मा के उत्तराधिकारी थे। प्रसिद्ध कलाकार परिवार कैकोट्टा नम्बोदरिस ने नारायण पट्ट को कृष्णापुरम महल के इस शानदार प्रसंग को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया था।

मट्टानचेरी चित्रकारी की कागज़ पर बनी कई प्रतियों को कृष्णापुरम महल के गलियारे में प्रदर्शित किया गया है। यह प्रतियाँ मुख्य रूप से उन पटलों की हैं जो नमी के कारण पूर्ण रूप से खराब या दीवारों से गायब हो चुकी हैं। राम द्वारा एक तीर से सात साल वृक्षों को भेदता हुआ एक प्रसिद्ध चित्र (चित्र.१३) मट्टानचेरी महल में क्षतिपूर्ण हो चुका है लेकिन इस चित्र की एक प्रति यहाँ प्रदर्शित है। अन्य रोचक दृश्य जिसे अनुकृत करके कृष्णपुरम महल में लगाया गया है वह है बाली वध (चित्र.१४)। यह संपूर्ण कृत गूढतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है जिसे चित्रकार ने बड़ी चतुराई से उतारा है। सारे रंग खिले हुए हैं और इनमें लाल प्रमुख है। यह प्रतियाँ सूक्ष्मीकृत आकार की हैं।

राम सात साल वृक्षों को भेदते हुए

बाली वध

तकनीक

भित्ति चित्रकारियों के क्रियान्वयन के लिए दक्षिण भारत में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है वे कमोबेश रूप से एक समान हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि विष्णुधर्मोत्र पुराण, अभिलाष चिंतामणि और शिल्परत्न, प्रारंभिक तकनीकों को दिखाया गया है और इन्हें इन चित्रकारियों के क्रियान्वयन के लिए अपनाया गया है। मिश्रण से संबंधित नुस्खे में शैल चूर्ण, चिकनी मिट्टी, गोबर के उपले के साथ भूसा और सब्जियों के रेशे और मुलायम एवं पलस्तर संबंधी वस्तुओं के साथ गूंथा जाता है, जिसे शैल दीवारों की सख़्त और छेदों वाली सतह पर समान रूप से दबा कर लगाया जाता था। पलस्तर को समतल करने के बाद, तर अवस्था में मुलायम कपड़े से पोलिश किया जाता था। उसके बाद इस पर सफ़ेद चूने की बारीक परत चढ़ाई जाती थी। इस प्रकार सतह तैयार की जाती थी और इस पर कोई भी रंग चढ़ाने से पहले इसे सुखाया जाता था।

केरल में जो प्रक्रिया अपनायी गई वह साधारण और नाज़ुक थी। सामान्यतः केरल मंदिरों की ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गईं दीवारों पर गड्ढे और असमतल सतह होती हैं। बाद में पलस्तर पर वार्निश लगाई जाती थी। यह वार्निश खजूर वृक्ष की बारीक राल और तेल के मिश्रण से निर्मित होती थी जिसे अच्छे से छाना जाता था ताकि कोई बारीक कण से चित्रकारी प्रभावित न हो। इस प्रकार तैयार की गई सतह पर चित्रकारी की जाती थी। चित्रित विषयवस्तु और चरित्रों के आधार पर रंगपट्टिका का उपयोग किया जाता था। जैसा पहले ही संदर्भ दिया गया है, विषयवस्तुओं को महाकाव्यों और पुराणों से लिया गया था। उपयोग में लाये गए प्रमुख रंग, लाल, पीला, गेरुआ, हरा, गहरा नीला, सुनेहरा पीला, स्याह, इत्यादि, हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सारे रंग प्राकृतिक रंग हैं - लाल और पीला गेरुआ लेटराइट पत्थर से लिया गया है; नीला-अमर पौधा नीले रंग के लिए; हरे इत्यादि के लिए नीले के साथ मिश्रित मनायोल या एरविक्कर। रूपों में कोमलता और प्रचंडता के आधार पर मिश्रित रंगों का भी उपयोग किया जाता था।

तूलिकाएँ कोर घास और कैथा पौधे की जड़ से बनाई जाती थीं। रोगन की परत के बाद मुलायम सतह पर सबसे पहले चित्रकारी पीले गेरुए रंग से की जाती थी और फिर बाद में लाल गेरुए के प्रयोग से उसे विशिष्ट बनाया जाता था। रूपरेखा चरित्रों, उनकी मुद्राओं और उनके द्वारा धारण की गई वस्तुओं पर निर्भर करती थी और उनकी भंगिमाएँ भी इसके फलस्वरूप बदल जाती थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चित्रकारियाँ उत्तम शिल्पकारिता और चित्रमय महत्व को प्रस्तुत करती हैं।

भित्ति चित्रकारियाँ में आकृतियाँ सामान्य रूप से विशाल आकार की होती हैं। भारत में देवताओं के आह्वाहन मंत्रोच्चारण और ध्यान-श्लोकों से करने की महान परंपरा है। भित्ति चित्रकला और शिल्पकला को तंत्र शैली में प्रस्तुत करने के दौरान, भित्ति चित्रकारों और शिल्पकारों द्वारा ध्यान-श्लोकों के वर्णन में दिए गए देवताओं के रूपों की पूर्वापेक्षा को अनुसरित किया जाता है। ये ध्यान-श्लोक, मनोभावों, रूपों, आभूषणों और औज़ारों, इत्यादि, जैसी देवताओं से संबंधित जानकारियाँ देने से चित्रकारों के लिए मददगार साबित होते हैं।

उषा भाटिया

अभिस्वीकृति - मट्टानचेरी, पद्मनाभपुरम और कृष्णापुरम महलों की भित्ति चित्रकारियों के छायाचित्र लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए, हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऋणी हैं। छायाचित्रण के दौरान इन स्मारकों के निरीक्षकों और उनके सह कर्मी अत्यधिक सहयोगपूर्ण और सहायक रहे। हम उन्हें, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

भारत सरकार

भारत सरकार

डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।

डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।